一只水桶能装多少水,取决于它最短的那块木板。要想让木桶装水量达到最大化,就必须“补短板”。

在创建第四批国家公共文化服务体系示范区过程中,湖北黄冈市英山县充分用好“补”字诀,完善公共文化设施网络建设,提升公共文化服务供给能力,创新文旅融合方法,一个“补”字给出三种解法,交上一份出色的“英山答卷”。

补设施短板:应有尽有

在大别山腹地英山,一幢文化大厦即将拔地而起。它位于温泉镇温泉北路,紧靠武英高速,毗邻毕昇森林公园,与毕昇温泉仅一路之隔,是英山才知文化广场的重要组成部分。

才知文化广场集商业与文化设施于一体,含占地10亩,建筑面积9000多平方米的县文化馆、图书馆、影院、群众舞蹈培训中心、文化休闲娱乐中心等文化场馆,日前已完成征地、拆迁、“五通一平”和设计、招标等前期工程,即将正式动工兴建,年底前主体工程可完工。优越的地理环境,齐全的服务功能,高人气的人流量,英山文化新地标呼之欲出。

在西河孔家坊乡,一座新建的五层仿古建筑巍然耸立,西河十八湾游客接待中心与乡综合文化站、大别山农耕文化馆合而为一,以乡村生产、生活为主题的布展正在进行,大别山乡村农耕文化记忆在这里徐徐展开,九佬十八匠的精湛工艺向人们述说昔日的辉煌。

在这里,你不仅可以触摸油坊里油炸、土灶、大铁锅的余温,还可以尽情享受书刊阅读、电子阅读、演艺欣赏和文化培训等现代化公共文化服务。

在东河桃花冲森林公园,一座建筑面积1200平方米的红二十八军纪念馆“七一”前夕建成开馆,鄂皖交界处的桃花冲景区,再添一处红色旅游景点和多功能文化场馆。

英山是国家级贫困县,公共文化设施基础薄弱,公共文化产品供给有限,公共文化服务保障不足,贯彻实施《公共文化服务保障法》,加快构建现代公共文化服务体系,面临一系列的短板。

“为补短板,我们通过新建一批、改造一批、整合一批‘三个一批’,加快文化场馆建设。”英山县文化和旅游局党委书记、局长余智介绍,去年以来,英山县利用创建国家公共文化服务体系示范区契机,强力推进县、乡镇、村(社区)文化场馆建设,为满足人民对美好生活的向往、全面建成小康社会提供有力支撑。

“县委、县政府高度重视,在基础设施建设、人员、经费方面出台系列文件,推动创建工作深入开展。”余智说,“搭商业、旅游快车新建场馆,不仅节约了成本,场馆利用率也大大提高。改造原有老旧场馆,整合其他资源,不仅让闲置资产得到充分利用,公共文化设施也能迎头赶上。”

目前,英山全县78个脱贫出列贫困村均建有标准文体广场、文化长廊和百姓舞台,312个行政村文体广场和文化活动室覆盖率分别达到99.96%和100%;11个乡镇综合文化站,2个达到国家二级标准,7个达国家三级标准。

“硬件跟上了,创建国家公共文化服务体系示范区,英山决不掉队!”余智信心满满。

新建+改造+整合,在公共文化施设网络建设上,英山做好加法补齐短板。

补服务短板:应供尽供

余智的信心来自哪里?

英山集名山——大别山主峰天堂寨、名人——活字印刷术发明人毕昇、名泉——地热温泉、名产——大别茶乡为一体,拥有历史文化、红色文化、毕昇文化、民俗文化、黄梅戏文化、名人文化、茶文化七大文化名片。

文化自信激发的不仅仅是人文梦想,还有文化发展活力。

7月12日,走进英山,虽然天公作美,带给我们阵阵雨后清凉,却依然感受到一股股“文化热浪”。市民们积极参与公共文化服务的热情,文化工作者努力提供公共文化服务产品的干劲,正是这股热浪的源头。

县文化馆热闹非凡:县群众艺术中心的演员们在反复打磨自创舞蹈《花开盛世》;茶之韵旗袍队员们跟着“一二三四”的节拍在刻苦练功;文化馆干部、国家一级演员周璇在对市民进行黄梅戏培训;暑期开办的免费书法、绘画培训班里,孩子们在认真学习临摹……

县群艺中心演员王慧家住农村,每天骑车来县城参加训练,这一坚持就是6年;

64岁的茶之韵旗袍队员王淑平,脚穿7、8厘米的高跟鞋,走起“猫步”来体态轻盈,精气神十足;

退休老艺人万安元组建大别山民间黄梅戏剧团,个人出资数万元购买音响设备和伴奏乐器……

在英山,像这样活跃的民间文艺团队有260多支。

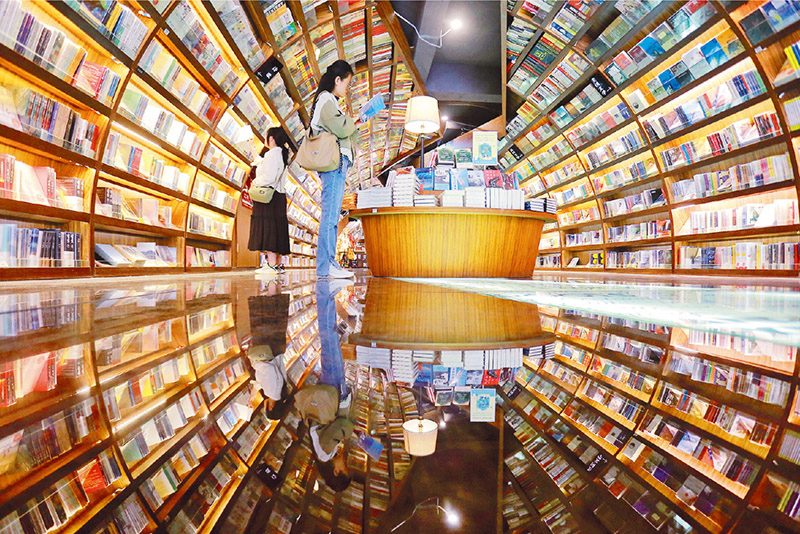

全民阅读热度不减:县图书馆打造的名人书屋里,收藏了近万册英山籍作家、文学爱好者,曾在英山工作的名人出版的作品,成为“小县偏出大作家”的有力支撑和重要资料库;11个乡镇均新建了图书馆分馆,每个乡镇还配有3个流动阅读点,全县农家书屋达318家,人均藏书数、每册藏书年流通率、人均年新增图书、人均到馆次数四项主要指标位居黄冈市前列。

文化惠民持续升温:今年以来,县文化馆、图书馆、博物馆和县黄梅戏剧团等文化事业单位,送戏下乡160多场,送书下乡2万余册,送电影进村组(社区)、进校园、进军营、进企业800多场,培训文艺骨干600多人次,接待观众20多万人次。

“创建国家公共文化服务体系示范区,建好公共文化设施网络是前提、基础,落脚点在‘服务’上。”余智说,英山县文旅局一班人狠抓“公共文化服务”落实、落地,以专业文艺工作者辅导文化志愿者,补充人才队伍,切实提高公共文化服务效能。

一名专业文艺工作者带动一个民间文艺团队成为文化志愿者,一个民间文艺团队为几个村送文化活动、“种”文化。在公共文化服务供给上,英山好比是做乘法,推动公共文化服务均等化、标准化。

补文旅短板:应融尽融

“一处烂柴,一处烂米。”英山县文旅局党组成员、县黄梅戏剧团团长胡军,形容黄梅戏与旅游的关系时如是说。

英山县黄梅戏剧团是一支的优秀基层专业团队,在全国享有名气。为服务基层群众和传承黄梅戏艺术,剧团复排了10多部传统剧目。“除了送戏下乡、戏曲进校园外,优秀的传统剧目受众不多。而一些旅游景区每年游客高达几十万人次,却没有好的文艺演出。”胡军发出感叹。

一边是好节目没人看,一边是人多没有好节目看。为解决好“烂米又烂柴”的问题,英山县借文化旅游机构合并改革之机,探索出一个互补融合之法。

7月8日下午,剧团《梁祝》复排完成后,与英山神峰山庄景区联手,将500名游客接到剧团大剧院看戏,反响热烈。

一次尝试让胡军看到了希望。他说,剧团将与重要旅游景区合作,打造“周末院场”,把公共文化场所变成旅游景区,也把旅游景区变成公共文化场所。

除了传统文化瞄准旅游市场外,英山旅游市场也注重传统文化融入。

“西河十八湾,青山绿水春风笑;山笛追飞鸟,水暖鱼儿跳…”

7月9日晚,神峰山庄曲调悠扬,人山人海。以山庄总经理闻彬军创业经历为故事原型的电影《西河十八湾》英山首映式在这里举行。这是神峰山庄以文促旅、以旅彰文结出的又一丰硕成果。

“在神峰山庄,员工上台能演戏,上车能讲解,进餐厅是服务员。”闻彬军说,“一个企业需要个性化的企业文化。”

神峰山庄从2015年开始演出地方特色文艺节目,到2019年上演大型歌舞剧《印象大别山》,共演出2000多场,向游客推介大别山地区人文风情和历史文化,撬动旅游市场。

7月12日,雨中的英山四季花海景区,轻烟曳地而起,繁花笼烟而生,依山而建的大别山革命文化纪念馆正在做完工收尾。纪念馆以鄂豫皖红色文化为主题,全面展示大别山区和英山儿女波澜壮阔的革命历程。

为创建国家公共文化服务体系示范区,四季花海充分发挥资源叠加的吸引优势,将红色旅游文化景观与生态旅游文化景观相结合,激活红色历史,做活绿色文章,用红色吸引人,以绿色留住人。

“未来你教孩子读唐诗前可以先玩一遍活字印刷术,你也可能会吃到巧克力味的毕昇活字模。”7月12日,英山县博物馆副馆长叶玉霞向前来参观毕昇纪念馆的游客介绍活字文创产品。

英山县博物馆以毕昇纪念馆为主体,积极探索文化传承与旅游产业融合之路,努力让文博旅游融入创意,让传统文化“动”起来,让文创产品“火”起来,让文博旅游“热”起来。

今年以来,英山县找准文化和旅游最佳连接点,通过旅游+传统文化,旅游+红色文化,旅游+文创产品……推动文化与旅游宜融则融、能融即融、应融尽融。

在文旅融合上,英山好比是做“聚合反应”法,走出一条资源共享、优势互补的文旅融合发展之路。(李青松 何皎月 范小翠)

会员投稿

会员投稿 手机版

手机版 | 时政频道

| 时政频道